Mit Thomas Feichtner besitzt die österreichische Designszene einen der erfolgreichsten Menschen nicht nur im Hinblick auf außergewöhnlich gestaltete Objekte, sondern auch durch sein Engagement in der Lehre. Derzeit leitet er die Bachelor- und Masterstudiengänge „Industrial Design“ an der FH JOANNEUM in Graz. Gleichzeitig führt er gemeinsam mit seiner Frau Simone sein Designstudio in Wien. Häufiges Pendeln zwischen Graz und Wien gehört zum Alltag, doch er meint: „Es geht sich aus“. Feichtner studierte Industrial Design an der Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung in Linz und arbeitete danach einige Zeit als Industriedesigner. Nach einem Zwischenspiel in der Werbung – erfolgreich – und als Maler – erfolglos, entschloss er sich, seiner eigentlichen Leidenschaft ganz und gar zu folgen – dem Produktdesign. Mittlerweile ist die Liste an Projekten und Produkten für renommierte Marken wie Swarovski, Adidas, Augarten, Laufen, TON, Thonet, Bene oder Vitra sehr sehr lang geworden. Seine Arbeiten sind zwischen Manufaktur und Industrie angesiedelt. Er schätzt sowohl das Handwerk als auch das Serienprodukt. Die Ästhetik Feichtners ist von einem speziellen Faible für die Form des Hexagons geprägt, das sich in vielen Entwürfen wiederfindet. Sowohl als Designer als auch als Lehrender beschäftigt sich Feichtner intensiv mit Zukunftsfragen und welche Rolle Design dabei spielen kann und soll.

formfaktor hat Thomas Feichtner in seinem Studio in Wien besucht und mit ihm über die Veränderungen in der Arbeitswelt durch Digitalisierung, europäische Produktionschancen mit CNC-Maschinen und die Faszination des Hexagons gesprochen.

formfaktor: Ein Produktdesigner müsse nicht nur das einzelne Produkt berücksichtigen, sondern den gesamten Prozess von der Ressource bis zum Lebensende des Produkts. Zitat: Thomas Feichtner. Kann ein Produktdesigner allein das überhaupt leisten, wenn die gesamte Industrie noch nicht im Kreislauf funktioniert, sondern wie eh und je linear?

Thomas Feichtner: Es ist ein wünschenswerter Zustand, dass die Designerin/der Designer einen möglichst gesamtheitlichen Einfluss auf die Produktionsart und auf die Produkte hat. Da muss ich jetzt weiter ausholen: Der Wesenszug industriellen Arbeitens ist, dass die Arbeitsschritte in möglichst kleine Teile unterteilt werden, sodass jeder sozusagen ungelernte Arbeiter so etwas komplexes wie ein iPhone bauen kann. Überspitzt gesagt, tut einer den ganzen Tag nichts anderes als etwas von rechts nach links zu heben, oder er setzt etwas zusammen. Immer derselbe Arbeitsschritt, den ganzen Tag. Die Arbeitsschritte sind so voneinander getrennt, dass irgendwann die rechte Hand nicht mehr weiß, was die Linke tut, sondern irgendjemand hat einen komplexen Plan, aber die Menschen, die es machen, haben davon keinen Plan mehr. Das Denken ist vom Tun völlig losgekoppelt. Und ich finde, dass das Schöne an der Zusammenarbeit mit Manufakturen ist, dass man wirklich auf die Dinge Einfluss hat und sie selber begleiten kann. Das ist der Idealzustand, wie man als Designer mit einem Unternehmen zusammenarbeiten kann. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass der Designer auf alles Einfluss hat, aber er oder sie kann einen Spirit in ein Unternehmen bringen, der Design als ein Stück Lebenseinstellung implementiert und damit auch viele, viele Schritte in einem Unternehmen hinterfragt: Wie weit sind sie tatsächlich nachhaltig? Ich verstehe Designer, die ihren Gestaltungsprozess nicht wie in einem industriellen Prozess abgekoppelt sehen wollen. Also sie gestalten ein Produkt, aber wie und wo es produziert wird, was damit passiert, ist mir wurscht. So kann es nicht sein, sondern richtig ist es, zu sagen, mich interessiert das genau, wer macht es, wo und mit welchen Mitteln wird es gemacht.

Ein gutes Beispiel ist das Büromöbelprogramm, das ich mit Bene entworfen habe. Dabei war ganz von Anfang an die Grundidee, dass wir es selber bauen wollen und nicht assembeln. Das heißt, wir wollten nicht, dass fertige oder halbfertige Produkte kommen und wir stecken sie nur mehr zusammen, sondern wir wollten es von Grund auf bauen. Das hat beim Designentwurf schon von vorne herein eine ganz ganz wichtige Rolle gespielt. Bei Bene geht es auch darum, Mitarbeiter zu halten, und deshalb war es uns ganz wichtig, etwas zu machen, was wir auch tatsächlich bauen können. Außerdem haben wir darauf geschaut, dass wir die Materialien, die wir benötigen, aus einem möglichst kleinen Umkreis beziehen können.

formfaktor: Das heißt, das wurde von Anfang an gemeinsam entschieden, oder gab es davor ein Briefing?

Das war Teil des Briefings. Generell war es so, dass Bene mir die Aufgabe gestellt hat, über das Arbeiten in der Zukunft nachzudenken. Was ich zunächst dafür recherchiert habe, war natürlich zukünftiges Arbeiten in der Kreativbranche. Die liegt mir am nächsten, die kenne ich gut. Manchmal habe ich das Gefühl, es gibt nichts anderes. Da geht es um Architekten, um Werber, um Grafiker, um Designer, um Webdeveloper, um User Experience Designer und vieles andere. Das als Zielgruppe zusammengefasst, sind meistens klein- und mittelständische Unternehmen, die nicht riesige Flächen stockwerkeweise einrichten müssen, sondern das sind alles Menschen, die entweder selber mit Design zu tun haben, Designliebhaber sind oder selbst zuhause Designstücke haben und sammeln. Und deshalb geht es hier auch um das Thema, Design in die Büros hineinzubringen.[perfectpullquote align=”right” bordertop=”false” cite=”” link=”” color=”” class=”” size=””]Der wichtigste Punkt, den Design weitergeben kann, ist ganzheitliches Denken. Thomas Feichtner[/perfectpullquote]

Meine Gedanken zum Thema Zukunft des Arbeitens sehe ich in mehreren Ebenen. Eine davon ist die digitale Transformation, also wie verändert sich unsere Arbeitswelt durch die Digitalisierung. Ein einfaches Beispiel: Wir nehmen das Handy mit ins Büro und nehmen damit unsere Familie, unsere Freunde, unser Privatleben mit ins Büro, kommunizieren mit diesen Freunden auch während der Arbeitszeit. Andererseits nehmen wir den Laptop mit nach Hause und beantworten am Sonntagnachmittag auch berufliche E-Mails. Also eine klare Trennung von Privatperson und Berufsperson, wie es früher war, gibt es nicht mehr, vor allem nicht für diese Zielgruppe und nicht für – ich sage jetzt einmal – Millennials.

formfaktor: Also keine Work-Life-Balance mehr?

In dieser Zielgruppe geht es überhaupt nicht mehr um eine Work-Life-Balance, sondern es geht darum, die Selbstverwirklichung in der Arbeit zu finden. Das heißt, man trennt nicht mehr zwischen Work und Life, sondern Work und Life ist eins. Das sind ganz andere Denkmodelle, die in dieser Generation stattfinden und ganz andere Wertemodelle. Noch in der Generation meiner Eltern waren die Statussymbole wichtig: das Auto, das Haus oder der Farbfernseher. Die Statussymbole dieser Milleniumsgeneration sind ganze andere: das Reisen, Sport, Dinge, die man teilen kann. Es war mir ganz wichtig, das in ein Möbel hineinzubringen. Es sollte modular funktionieren, aber auch für eine digitale Zukunft offen sein. Zum Beispiel: Ich bin auf eine Leiter geklettert und habe meinen Schreibtisch von oben abfotografiert. Dabei ist mir aufgefallen, dass ich einen Haufen Kabel und eine riesige Steckerleiste unter meinem Schreibtisch habe. Aber alle Gegenstände darauf sind mobil: mein Laptop, mein iPad, mein iPhone, Kamera, Akkuladesysteme etc. Und ich habe keine Lust, 3 oder 5 Mal am Tag unter meinen Schreibtisch zu krabbeln und Dinge aus- oder einzustecken, sondern ich möchte es von oben tun. Unsere Bürowelt ist dafür nicht gebaut. Dann war es mir klar und ich habe bei meinem Tisch eine zweite Ebene eingezogen, sodass zwar Kabel verschwinden können, aber ich trotzdem von oben Dinge aus- und einstecken kann und dass ich auf dieser zweiten Ebene auch das Handy mit den WhatsApp-Nachrichten meiner Freunde verschwinden lassen kann. Dass ich dieses Möbel auch zuhause benutzen kann, nicht nur im Büro. Und dass ich dort meine beruflichen Tools ebenfalls in der zweiten Ebene verschwinden lassen kann. Vor 20 Jahren gab es das Thema Homeworking. Aber damals von zuhause aus zu arbeiten, brachte Probleme mit der Kommunikation mit sich. Ich glaube, dass in den Büros der Zukunft die Kommunikation mit anderen im Vordergrund stehen wird. Es sind Büros, wo ich mich treffe. Das heißt, auch Büromöbel dürfen viel mehr diese zwei Pole von Home und Office miteinander verschmelzen. Das sind Entwicklungen, die offen auf der Hand liegen. Und deshalb ging mein Entwurf in die Richtung, dass ein Büromöbel nicht mehr anonym und steril ausschauen muss, sondern eine Wohnlichkeit hat.

formfaktor: In Zusammenarbeit mit H+S Zauntechnik haben Sie den Octagon Chair und Sphere entwickelt. Was hat Sie an diesem Material interessiert?

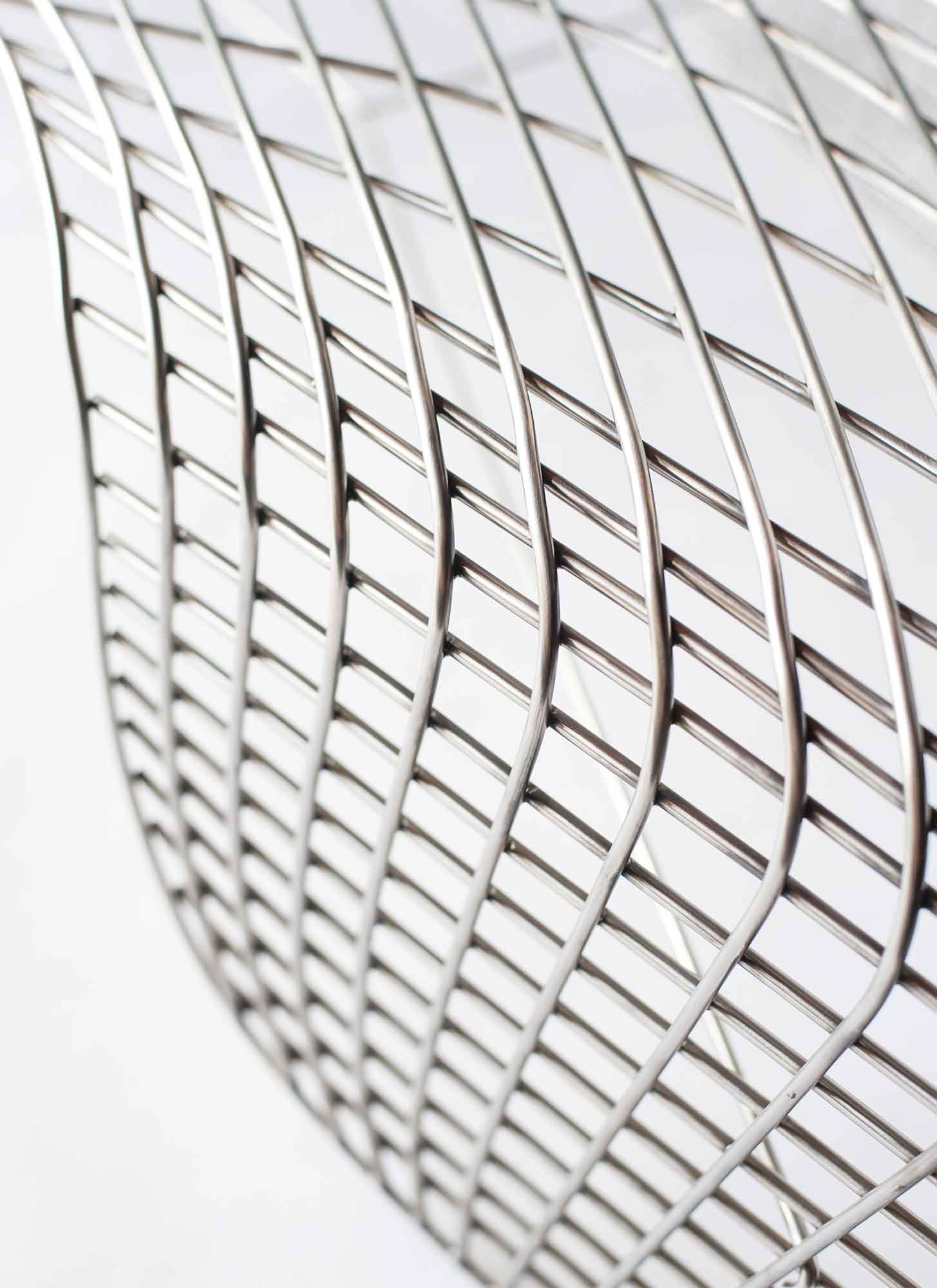

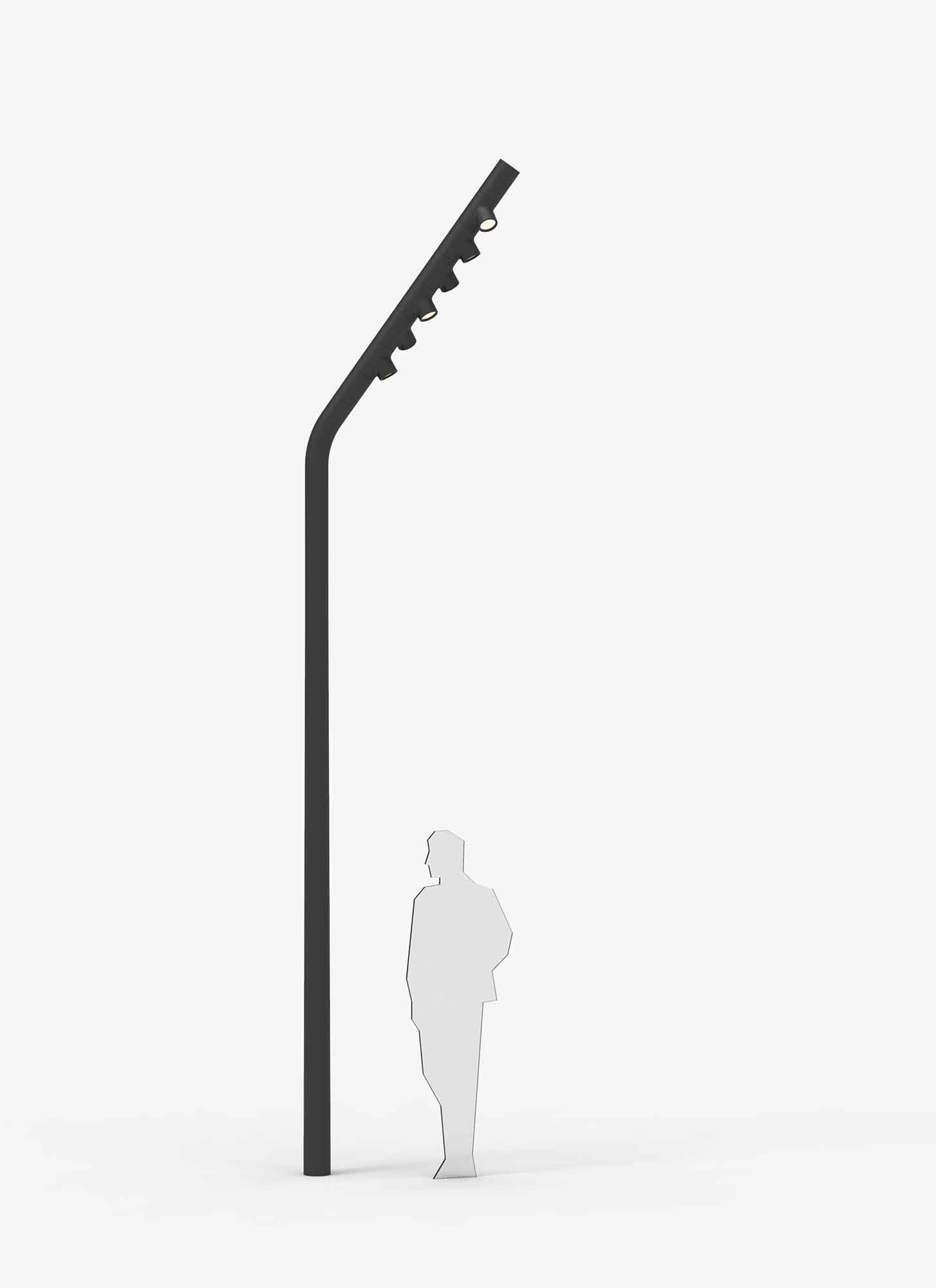

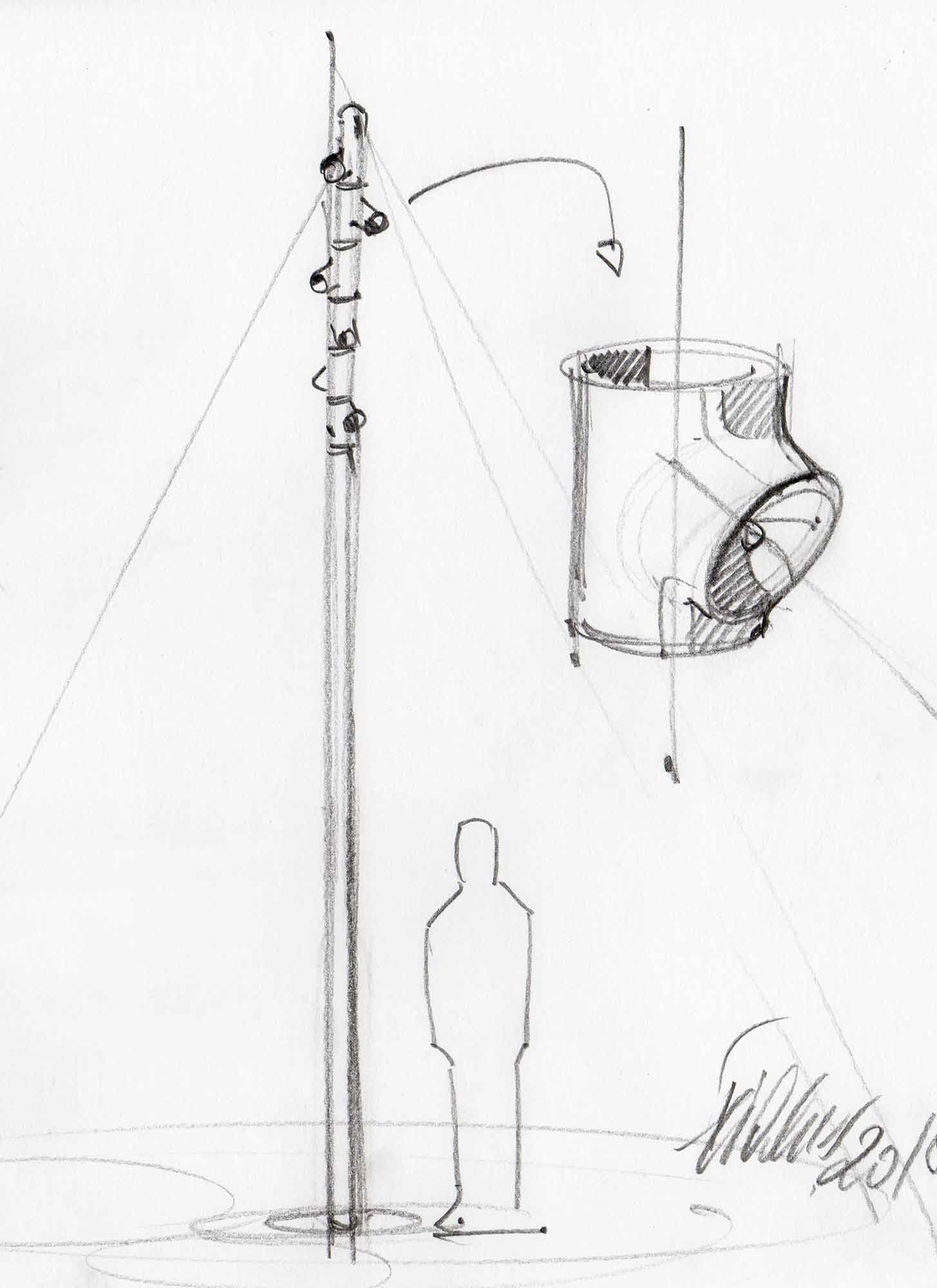

Die Creative Industries Styria hat mich mit H+S Zauntechnik zusammengebracht. Das erste Projekt war, dass ich für H+S einen Zaun entwerfe. Das habe ich gemacht und es war eine sehr spannende Arbeit. Gleichzeitig habe ich gebeten, wenn ich in ihre Welt des Zauns eintrete, dass H+S auch in meine Welt des Designs eintritt und mit mir ein Experiment macht. Wenn man durch die Hallen von H+S Zauntechnik geht, dann sieht man sehr viele Drahtzäune, die aus dünnen Drähten bestehen, die im rechten Winkel aufeinander punktgeschweißt sind. H+S produziert nicht nur die Zäune, sondern auch die Maschinen, die diese Zäune produzieren. Das finde ich wahnsinnig spannend. Wenn man dort Hallen voller Zäune sieht, dann kommt man ins Grübeln und fragt sich, was ist der nächste Schritt. Wie kann man mit diesem Material noch umgehen. Weil dieses Drahtgitter ein sehr zweidimensionales Material ist, wollte ich aus der Zweidimensionalität heraus und hinein in einen dreidimensionalen Körper gehen. Und weil das eine völlig automatisierte Maschine ist, die man frei programmieren kann, wollte ich ein Objekt machen, das ausschließlich am Computer konstruiert ist und dann über diese Parameter einen dreidimensionalen Körper schaffen. Ich habe ein Hexagon, ein Sechseck genommen, – das begleitet mich schon viele viele Jahre in vielen Produkten – habe es verzerrt, habe die Computer-Splines, das heißt, die Linie, durch die diese Fläche läuft, genommen und übersetzt in diesen Draht. Wir haben dieses Computermodell dann nachgebaut und mit klassischer H+S-Technik Drähte zusammengeschweißt und dazu einen Spannungskörper gemacht, der eine Gegenspannung erzeugt. Wenn man es belastet, dann stabilisiert sich das sehr gut.

formfaktor: Warum das Hexagon? Was fasziniert Sie speziell an dieser Form?

Ich weiß es selber nicht. Ich habe sehr viele Dinge, die auf drei Beinen stehen. Ich spiele immer wieder mit diesem Sechseck. Ja – es ist etwas, dass mich schon sehr früh als Form gepackt hat. Als geometrische Form, aber auch als mathematische Form. Das Schöne ist, wenn ich mit diesem Sechseck gestalte und Dinge entwerfe, ergeben sich automatisch keine ungelösten Aufgaben. Design ist für mich auch vergleichbar mit einer mathematischen Gleichung. Das heißt, wenn diese Rechnung sauber aufgeht, dann ist es auch gut gestaltet. Wenn aber irgendwo eine Rückseite entsteht, die man am besten nicht anschaut, dann ist irgendwo etwas falsch. Das Hexagonale ist etwas, mit dem ich immer wahnsinnig gut zurechtkomme. Und mit dem ich immer für mich spannende Körper mache. Was auch schön ist: Es ist nicht ein rechter Winkel, es ergeben sich daraus keine spitzen Winkel, es sind einfach Flächen, die in einem guten Maß zueinanderstehen. Erst im Nachhinein habe ich recherchiert und erfahren, wie sehr das Hexagon auch in unserer Natur vorkommt. Wassermoleküle, Eiskristalle, Bienenwaben und vieles mehr. In allen Strukturen, in allen Elementen ist das Sechseck eine bestimmende geometrische Form. Es zieht sich durch alle Bereiche.

formfaktor: Bei H+S Zauntechnik kamen programmierbare Maschinen zum Einsatz und beim Steel Tube Pending Projekt mit Thonet und BLM wurde ein Roboter eingesetzt. Was sind Ihre Erfahrungen in Bezug auf die Möglichkeiten eines Roboters?

Mit dem Steel Tube Pending habe ich damals genau das Gegenteil von Hands-on versucht, nämlich den Designprozess direkt in den Algorithmus fließen zu lassen und von dem aus in Sekundenschnelle ein Produkt entstehen zu lassen. Das war ein spannendes Experiment für alle computergesteuerten Maschinen, die praktisch keine Werkzeuge brauchen, also die nicht abformen. Alle CNC-gesteuerten Maschinen geben uns eine wahnsinnige Freiheit, vor allem wenn wir sie schnell und unkompliziert programmieren und auch schnell 3D-Daten einlesen können. Dazu zählen nicht nur das 3D-Drucken oder die Stereolithografie, sondern eben auch CNC-Biegemaschinen, CNC-Schneidemaschinen. Das Spannende an so einer Biegemaschine zum Beispiel ist, dass sie gleich viel Kosten verursacht, egal ob sie hier oder in Asien steht. In Asien wird ja nur produziert, weil dort die Personenarbeitsstunde deutlich günstiger ist, die Maschinenarbeitsstunde kostet aber in Fernost dasselbe, wie bei uns. Das heißt, solche digitalen Produktionsmethoden beinhalten für uns wieder die Chance, die Dinge in einer ganz anderen Art und Weise herzustellen. Das Problem bei der industriellen Fertigung ist, dass ein Stück sehr viel kostet, Hunderttausende aber sehr günstig sind. Das ist Massenproduktion. Mit digitaler Fertigung ist oft ein Stück gleich teuer wie hunderttausend. Das heißt, die Fertigungszeit ist preislich eine Konstante. Und das macht es sehr sehr spannend, Dinge über CNC-Maschinen anders herzustellen, um einfach Produktion in Zentraleuropa wieder möglich zu machen.

formfaktor: Als Designer ist man ab einem gewissen Bekanntheitsgrad seine eigene Marke. Unternehmen holen sich bekannte Designer, um von deren Renommee zu profitieren. Das zeigt sich auch daran, dass immer wieder Designer*innen ins Bild gerückt werden oder sich selbst ins Bild rücken. Da hat sich so eine Star-Geschichte entwickelt. Wie sehen Sie sich in diesem Zusammenhang?

Eines vorweg – ich sehe mich nicht als Designstar. Ich sehe mich als hart arbeitenden Industriedesigner. Die Frage ist, was war zuerst da, dass Unternehmen, das nach dem Designstar fragt oder umgekehrt. Ich glaube, das ist in allen Disziplinen sehr ähnlich: ob Schauspielerei, Architektur oder Design. Da geht es auch um Autorendesign oder anonymes Design. Muss der Designer wirklich vorne draufstehen, wenn er das gemacht hat. Bei manchen Produkten muss er das nicht, bei anderen wiederum halte ich diese Autorenschaft für ganz wichtig, eben wie der Autor eines Buches. Weil da einfach die Historie dieses Designers mitkommt. Was hat er schon gemacht? Wie hat er sich an dieses Thema angenähert? Und viele andere Aspekte rund um den Designer oder die Designerin herum, wenn es eine Relevanz für dieses Produkt hat. Wir leben heute in einer Welt, in der es sehr viel um PR und Kommunikation geht. Es ist für viele Unternehmen deutlich günstiger, einen Designstar zu nehmen und mit dem zu arbeiten, weil sie damit auch viel PR mit einkaufen. In der Architektur ist das sehr häufig der Fall, weil mit diesem Weltstar eine ganz andere Kommunikationsleistung mitkommt, die eigentlich für ein Unternehmen unbezahlbar ist. Generell – und das rate ich auch meinen Studierenden – ist es ganz ganz wichtig, sein Portfolio sozusagen beieinanderzuhaben. Wenn man sich Designstars genauer ansieht, sind das Menschen, die sehr genau auf ihr Portfolio schauen und ihr Portfolio auch ganz klar kommunizieren können. Und deshalb auch sehr schnell und große Schritte machen können. Ein Zitat von Rolf Fehlbaum, dem Eigentümer von Vitra: „Die Designer werden nicht entdeckt, sondern Designer müssen selber dafür sorgen, dass sie entdeckt werden“. Ich interpretiere das auch so, man braucht ein Portfolio, um ein Portfolio zu bekommen. Da beißt sich die Katze in den Schwanz. Deshalb ist es ganz wichtig, dass man auch in jungen Jahren seiner Passion folgt, Zeit hat, sich seiner Passion zu widmen. Und Zeit hat, seine eigene Designidentität zu entwickeln. Es gibt so viele Designerinnen und Designer und wenn jeder seinen eignen Weg geht, wird die Welt nur bunter und vielfältiger. Ich kann nur empfehlen, nicht einen Bauchladen vor sich herzutragen – heiße Thomas, mache alles -, sondern zu sagen, da ist etwas, was mich interessiert, dem gehe ich intensiv nach, da möchte ich in die Tiefe tauchen.

formfaktor: Wie schätzen Sie die österreichische Designszene im internationalen Vergleich ein? Im Hinblick auf Kreativitätspotenziale, Berufschancen, Ansehen in der Heimat und im Ausland.

Ich habe ja an sehr vielen Hochschulen unterrichtet und ich muss sagen, eines ist mir völlig klar, Kreativität ist auf dieser Welt völlig gleich verteilt. Natürlich gibt es Metropolen, die Kreativität noch stärker anziehen, aber grundsätzlich ist das Thema gleich verteilt. Österreich ist keine Designnation, Österreich hat eine starke Tourismuswirtschaft, aber Österreich hat ganz wenig Wirtschaft, die zum Beispiel Konsumgüter produziert. Auch bei Möbel ist Österreich kein Weltmeister, wenn ich an Skandinavien beispielsweise denke. Diese großen Wirtschaftsräume wie der Norden Italiens, wie der Süden Deutschlands, das hat Österreich in dieser Form nicht. Und deshalb ist Österreich immer dazu gezwungen in Alternativen zu denken, zu experimentieren, andere Wege zu gehen. Ich vermute Mal, ein Stadtteil von München hat mehr Designbüros als ganz Österreich. Österreich ist ein schwieriges Land, um als Designer zu überleben, aber das Spannende daran ist, dass man hier Neues entdecken kann. Es ist nicht alles vorgezeichnet, alles abgedroschen. Man macht neue Schritte und steigt nicht gleich in die Fußstapfen von jemand anderem. Das gibt unheimliche Freiheit und Möglichkeiten, aktiv zu sein.

formfaktor: Design und Zukunft ist ein großes Thema derzeit. Welche Rolle kann der Designer in Zukunftsfragen und in den Problemlösungen spielen?

Ich glaube, das Thema Nachhaltigkeit ist ein ganz wichtiger Punkt im Design. Sie gehört mit zum Alphabet des Designs. Aber es gibt auch andere Berufe, die die Welt retten können, nicht nur die Designerinnen und Designer alleine. In vielen Bereichen sehe ich natürlich die Politik, aber auch unsere Gesellschaft gefordert, Dinge zu verändern und aktiv zu sein. Design Thinking heißt nicht in Produkten, sondern in Lösungen, Erfahrungen und Nutzerwerten zu denken, die vom Design aus, in andere Disziplinen übersetzbar sind. Deshalb sind auch immer mehr Designer in Bereichen tätig, wo sie nicht unmittelbar Produkte gestalten, sondern wo sie Mehrwerte für Nutzer und Nutzerinnen generieren und in komplexeren Lösungen denken können. Zum Beispiel das Thema der Circular Economy. Die Möglichkeit, in dem Bereich, wo man arbeitet, die Materialien auf ihre Umweltverträglichkeit prüfen zu können. Generell stellt sich in unserer Gesellschaft die Frage, haben wir nicht schon genug Produkte. Brauchen wir noch mehr Gegenstände? Ja, brauchen wir, aber wir brauchen bessere, intelligentere Gegenstände, die nicht nur unsere Aufgaben besser erfüllen, sondern auch schauen, was links und rechts läuft, also nicht isoliert betrachtet werden. Der wichtigste Punkt, den Design weitergeben kann, ist ganzheitliches Denken.

formfaktor: Sie haben sehr viele verschiedene Produkte designt. Gibt es etwas, dass Sie interessiert, wozu Sie aber noch nie Gelegenheit bekommen haben?

Thomas Feichtner: An meinem Institut bin ich jetzt auch für einen Master-Schwerpunkt verantwortlich, der Mobility heißt. Ich habe sehr viele Möbel entworfen, aber noch nie ein Auto. Ich denke, es wäre cool, wenn ich mal ein Auto entwerfen würde. Weil ich kenne kaum ein Produkt, das konservativer ist als ein Auto. Ich kenne kaum ein Produkt, mit so wenig technischen Entwicklungen innerhalb der letzten 100 Jahre. Wir schauen noch immer in dieselben Rückspiegel, haben noch immer dasselbe Lenkrad in der Hand. Wenn ich einen Autositz aus den 70er Jahren mit einem von heute vergleiche, werden die völlig ident gebaut. Ich sage einfach frech und frei – egal mit welcher anderen Branche ich die Automobilbranche vergleiche, kaum eine ist so innovationsarm. Es ist auch so, dass die Fahrzeuge für mich überhaupt nicht unterscheidbar sind. Die Autos bauen auf denselben Plattformen auf. Es ist nur ein Spiel um Fuge und Kante. Ich fühle mich als Konsument nicht ernst genommen. Wo sind die Zeiten hin, als man Mobilität noch anders gedacht hat. Ich gebärde mich jetzt sehr großspurig und sage, dass ich gerne bei mir selber studieren würde, in ein Semester eintauchen würde, um das Thema Mobilität neu zu denken. Hätte ich die Zeit, würde ich ein Fahrzeug entwerfen, das komplett neu gedacht ist.