Einer der hellsten Fixsterne der österreichischen Designszene heißt Lucy.D. Seit 2003 führen Barbara Ambrosz und Karin Santorso ihr Designstudio in Wien. Beide haben gemeinsam an der Universität für Angewandte Kunst studiert und waren danach einige Jahre beruflich getrennte Wege gegangen. In der Anfangsphase von Lucy.D wurde zunächst viel experimentiert, eine Menge Prototypen gebaut und sehr viele internationale Messen besucht. Dieser Dualismus von kontinuierlicher Entwicklung der eigenen Identität als Designerinnenduo und intensiver Kommunikationsarbeit führte zum Erfolg. Nach 10 Jahren Arbeit von Wien aus – unter anderem für Alessi, Lobmeyr, Augarten, Wiesner-Hager oder Wombats – zog die Wienerin Ambrosz nach Sierning bei Steyr auf einen Bauernhof und die Oberösterreicherin Santorso blieb in der Hauptstadt. Nun war pendeln angesagt – bis die Idee entstand, auch in der Region Steyr beruflich tätig zu werden. Diese Entscheidung führte schließlich zum jüngsten Projekt der beiden: NEU/ZEUG

formfaktor traf Karin Santorso zum Gespräch im Wiener Studio, wo die Designerin eine recht beeindruckende Palette von Produkten auf einem langen Tisch ausbreitet. NEU/ZEUG-Leuchten hängen von der Decke und auch auf dem Boden finden sich einige Produkte von Lucy.D unter anderem aus dem Robotic Woodcraft Projekt. Im Interview spricht Santorso über das neue Label, 3D-Druck mit Porzellan und Holzbearbeitung mit dem Roboter.

formfaktor: Was war die grundsätzliche Idee hinter NEU/ZEUG? Und wie kam die Zusammenarbeit mit Beate Seckauer zustande?

Karin Santorso: Neuzeug ist ein Ort nahe Steyr und dort gab es eine alte Besteckfabrik, das Ambosswerk Neuzeughammer, das Beate Seckauer vor 14 Jahren gekauft hat, das Fabrikgebäude revitalisiert und ihre Manufaktur in diesem Gebäude eingerichtet hat. Wir haben den Namen des Ortes Neuzeug – neues Zeug – als Namen für das neue Label herangezogen. Zuerst haben sich Beate und Barbara kennengelernt und dann wir alle drei und es war relativ schnell klar, dass wir gemeinsam etwas machen wollen. Es ist nämlich eine fantastische Synergie: Handwerk und Design. Die Beate alleine betreibt eine klassische, traditionelle Porzellanmanufaktor, die auch noch heute Bestand hat, wo es aber ein bisschen mehr braucht, die einen Input von außen braucht. Deshalb haben wir das Label Neu/Zeug gegründet. Und wir wollten es außerhalb von Lucy.D machen, weil wir Dienstleistungen für produzierende Unternehmen anbieten, wir entwerfen Produkte, CI, Interior für Firmen, die das dann umsetzen. Mit Neu/Zeug sind wir aber ein Label, das entwirft, produziert und vertreibt. Das ist für uns etwas Neues.

formfaktor: Aber es gibt bereits die Lucy.D Collection. Das ist ein ähnlicher Zugang.

Die Lucy.D Collection haben wir relativ bald nach unserer Gründung ins Leben gerufen. Das kam mit dem ersten Produkt, mit dem Ryker-Teller. Wir hatten den Auftrag für eine Bar in Bologna, Teller zu entwerfen. Sie hatten aber kein Geld. Dann haben wir aus der Not eine Tugend gemacht und gesagt: Ok, wir nehmen schon bestehende Teller und adaptieren sie. Daraus entstand die Ryker-Kollektion. Das sind verschiedenste Flohmarkt-Teller, wo auf der Rückseite der Hersteller und manchmal das Jahr angegeben sind, die aber dennoch zusammenpassen, weil über die Jahrhunderte die Größen von Tellern gleich geblieben sind. Dessertteller haben 16 cm, Speiseteller 25 cm. Das heißt, die Größe ist bei den unterschiedlichen Servicen relativ ähnlich, nur das Dekor ist anders. Die Teller werden von uns per Hand bemalt, das wird abgedeckt, dann platiniert und noch einmal bei 800 Grad gebrannt.

formfaktor: Sie experimentieren für NEU/ZEUG mit 3D-Druck und Porzellan? Wie funktioniert das?

Der 3D-Druck ist wieder eine Kooperation. Wir haben Ernst Forster kennengelernt. Das ist ein in Steyr ansässiger Techniker, der diesen 3D-Drucker selbst gebaut hat. Er beschäftigt sich sehr intensiv mit 3D-Druck, arbeitet aber hauptsächlich mit Kunststoff. Der Porzellan-3D-Druck ist etwas sehr Neues und Unübliches. Es gibt ganz wenige Firmen, die das machen. Es funktioniert wie ein herkömmlicher 3D-Drucker. Verwendet wird eine spezielle Porzellanmasse, die in Zusammenarbeit mit Beate Seckauer entwickelt wurde.

formfaktor: Das Mischungsverhältnis ist geheim, nehme ich an.

Ist geheim, weil da steht ja eine Entwicklung dahinter. Bis es wirklich funktionierte, waren viele Tests und Versuche notwendig. Die Masse befindet sich in einer Kartusche, es gibt einen Kompressor und durch einen Schlauch und eine Düse mit 0,1 mm Durchmesser wird die Masse ganz dünn aufgetragen. Es ist wie ein Zeichenstift. Anfangs haben wir experimentiert, haben versucht, Objekte zu drucken und dabei wurde uns ziemlich schnell klar, dass in die Höhe zu gehen, für uns nicht zielführend oder spannend ist. Weil das im herkömmlichen Porzellanguss viel einfacher funktioniert, da braucht man keinen 3D-Druck. Dann haben wir mit Farben experimentiert, mit Störungen: Das machen auch viele andere Leute, dass sie den 3D-Drucker zum Beispiel mit Geräuschen oder Vibrationen stören, um eine entsprechende Ästhetik zu erreichen. Uns hat es aber nicht in diese Richtung gezogen, sondern uns hat eher das Grafische interessiert. Das ist ja auch unser Anspruch bei Lucy.D, dass wir sehr grafisch, linear arbeiten. Es muss eine gewisse Feinheit haben. Darum haben uns diese Muster sehr fasziniert (nimmt eine der Surfaces in die Hand. Anm.). Diese Muster entstehen, wenn ein 3D-Drucker einen Körper aufbaut, der innen hohl sein soll. Dazu braucht er eine Stützstruktur. Diese Strukturen werden am Ende weggeschlagen. Wir haben diese Stützstruktur zur Ästhetik gemacht. Diese Struktur ist so programmiert und parametrisch erstellt, dass sie hält. Wir lassen jetzt alles andere weg und arbeiten nur mit dieser Struktur. Das ist unser Ansatz. Anfangs haben wir auf Betonplatten gedruckt: rund, eckig und haben daraus im weitesten Sinne Fliesen gemacht. Wir haben denen manuell erzeugte Fliesen entgegengesetzt. Also auf der einen Seite der sehr präzise 3D-Druck, auf der anderen Seite der manuell mit Stein, einer Gabel oder hineingepressten Blumen bearbeitete Ton. Das ist dieses Spannungsfeld zwischen dem präzisen, digitalen 3D-Druck und der analogen Arbeit.

formfaktor: Wie lange hat dieser Prozess des Experimentierens gedauert?

Etwa ein dreiviertel Jahr. Bis wir zu einem Ergebnis gekommen sind, mit dem wir zufrieden waren, ein dreiviertel Jahr.

formfaktor: Der eigentliche Gedanke mit NEU/ZEUG war es, eine Leuchtenkollektion zu kreieren. Warum gerade Lampen?

Wir wollten auf keinen Fall Geschirr machen. Das war uns zu besetzt. Licht ist faszinierend, Licht ist architektonisch. Wir haben oft in unserem Design einen architektonischen, interior-mäßigen Anspruch. Licht ist etwas, dass in die Architektur eingebaut werden muss, wo ganzheitlicher gedacht wird. Es ist etwas Modulares. Es gibt eine größere Bandbreite an Möglichkeiten in diesem Objekt als auf einem Teller.

[perfectpullquote align=“right“ bordertop=“false“ cite=““ link=““ color=““ class=““ size=““]Der Hintergrund unserer ganzen Designs und Kreationen ist eigentlich eine Geschichte zu erzählen. Karin Santorso (Lucy.D)[/perfectpullquote]

Beate hat sich früher auf großflächigere Ausstattungen etwa im Spa-Bereich spezialisiert und in diese Richtung wollten wir weitergehen. Licht passt auch gut zu Porzellan. Wir haben uns relativ schnell entschieden, mit Bone China, Knochenporzellan zu arbeiten. Die durchscheinende Eigenschaft dieses Materials funktioniert eigentlich nur in Verbindung mit Licht. Bone China ist ein Projekt, das parallel mit dem 3D-Druck läuft. Pearls – unsere erste Lampenkollektion – ist auch eine Referenz an die Farben des Lilienporzellans. Lilienporzellan aus Wilhelmsburg ist ein österreichischer Klassiker. Sie sind vor ca. 20 Jahren in Konkurs gegangen und Beate Seckauer hat die Original-Pigmente des Lilienporzellans aus der Konkursmasse gekauft. Die lagerten dann sehr lange in der Manufaktur, in so alten Kübeln. Wir haben sie entdeckt und gesagt: Die müssen wir verwenden. Das muss wiederaufbereitet werden. Aus dieser bestehenden Pigmentierung haben wir dann eine neue Farbpalette für unsere Pearls kreiert. Das sind 11 Farben. Es gibt fünf verschiedene Formen: Kugel, Scheibe, Halbkugel, eine große Fassung und eine kleine Fassung. Simple Formen, die sich alle miteinander kombinieren lassen und harmonisch zueinander passen. Auch die Farben passen alle zusammen. Es ist im Prinzip ein modulares System, innerhalb der Elemente, innerhalb der Farben, aber auch in einem architektonischen, größer gedachten Rahmen. Man kann einen Arm mit einem zweiten und dritten, vierten und fünften zusammenhängen. Es kann also aus einer einzelnen Pendelleuchte eine ganze Installation gemacht werden. Sie können mit verschiedenen Leuchtkörpern bestückt werden: Mit einer Globo, einem Spot. Der Anspruch war, aus möglichst wenig Elementen viel machen zu können. Es soll dem Kunden viele Möglichkeiten bieten, denn Licht ist etwas, was beim Hausbau oft erst am Schluss eingebaut wird. Und oft ist dann zum Beispiel der Stromauslass nicht dort, wo ich ihn brauche. Mit unserem System kann man umleiten, das Objekt weit entfernt vom Stromauslass hängen. Das Kabel ist ein gestalterisches Element. Die Teile gibt es glasiert und unglasiert, was im Licht einen Unterschied macht.

formfaktor: Wie geht es jetzt mit NEU/ZEUG weiter? Was ist in naher und fernerer Zukunft geplant?

Wir wollen uns ganz stark auf den 3D-Druck konzentrieren, aber in Kombination mit dem Analogen. Das Design kommt aus Österreich. Die Produktion ist in Österreich. Der Vertrieb findet hier statt. Es ist ein Label, das regional arbeitet, das die regionalen Ressourcen bestmöglich nutzt. Wir brauchen Metaller, Zulieferer und versuchen, diese in der Umgebung zu finden. Und wir wollen mit dem Ganzen natürlich international nach außen gehen, es international vertreiben und in die Architektur gehen: Objektgeschäft, Hotels, Bars, Restaurants. Dafür ist diese Kollektion gemacht.

formfaktor: Lucy.D war Teil des Robotic Woodcraft-Projekts, in dem es darum ging, die Möglichkeiten eines Roboters für die Holzbearbeitung herauszufinden? Was war für Sie das Interessante daran?

Wir haben deshalb mitgemacht, weil es eine total spannende Herausforderung ist, in einem Team aus lauter Spezialisten, mit einem Kuka Roboterarm, der extra dafür gekauft wurde und der auf der Angewandten steht, sich einfach auszutoben. Das heißt, Objekte zu schaffen, die mit diesem Roboter möglich sind. Für uns war es auch eine Chance, in eine Richtung zu gehen, die völlig frei ist. Denn für die Industrie zu arbeiten bedeutet, sich in gewissen Bahnen zu bewegen. Für einen Kunden wie Wiesner-Hager oder Burschik oder Alessi zu arbeiten, ist mit einem bestimmten Briefing verbunden. Da gibt es Vorstellungen, eine Produktionsstraße, ein Material, irgendwann auch einen Preis und eine Zielgruppe. Bei einer Produktentwicklung sind sehr viele Reglements dahinter. Es ist sehr gesteuert. Eine künstlerische Forschung hingegen ist total frei und offen.

formfaktor: Wofür eignet sich nun ein Roboter? Wie können Designer*innen für ihre Arbeit davon profitieren?

Ein Roboter ist extrem präzise. Wir haben uns ziemlich bald näher mit dem parametrischen Design beschäftigt. Das heißt, wir haben versucht, dem Roboter eine gewisse Entscheidungskraft zu geben. Die Form, das Produkt wird entworfen, es wird gezeichnet, im Grasshopper-Programm umgewandelt und das steuert dann den Roboter an. Dahinter gibt es bestimmte Features, Parameter, die ich manipulieren kann. Zum Beispiel den Abstand der Bohrungen: Ich kann sagen, er soll alle fünf Zentimeter ein Loch bohren. Ich kann den Regler aber auch so einstellen, dass der Roboter sich das selbst aussucht. Ich gebe zum Beispiel mein Geburtsdatum ein. Das ist eine bestimmte Zahl, die in eine Taktierung dieser Löcherbohrungen umgewandelt wird. Damit haben wir begonnen und dem Roboter eine gewisse Entscheidungsfreiheit gegeben. Es ist wie beim 3D-Druck auch, es sind Einzelstücke. Ich zeichne etwas und er baut es. Aber ich kann diese digital erstellte Zeichnung auch sehr schnell verändern. Wenn ich etwa fünf Parameter definiere, kann ich diese auch wieder verändern. Und wenn ich das tue, sieht natürlich das fertige Objekt ganz anders aus. Üblicherweise habe ich in der Holzbearbeitung eine Form, eine Mold, nach der ich zum Beispiel fünfhundert gleiche Sessel machen kann. Aber mit einem Roboter kann ich immer wieder Veränderungen einfließen lassen. Das war es, was uns interessiert hat.

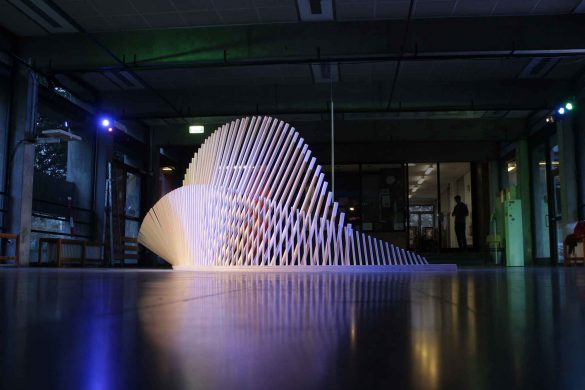

Ein Teilprojekt hieß „Repair my series“. Wir haben uns den Arne Jacobsen Chair Die Ameise vorgenommen, weil der hat dort, wo sich die Form verjüngt, eine Schwachstelle, dort bricht der Stuhl oft. Das wird also gescannt, die Schwachstelle untersucht, der Teil dann herausgefräst und mit Kunstharz ersetzt. Sodass der Stuhl, mit dieser Schwachstelle, von der man weiß, danach nicht mehr bricht. Das ist nur ein Beispiel dafür, was wir mit dem Roboter versucht haben. Bei Piume sind die Bohrungen für die Holzstäbe alle unterschiedlich im Hinblick auf die Grade, was manuell fast nicht machbar wäre. Wir haben dann den Trio, einen Hocker, der aus drei Teilen besteht, gemacht. (hebt den Trio-Hocker vom Boden auf und dreht ihn um. Anm.) Diese Bohrungen hier, die auch die Statik des Hockers ausmachen, sind alle unterschiedlich. Nur durch die unterschiedlichen Bohrungen und die Holzstäbe ergibt sich diese statische Fläche. Das ist eben eine unserer Erkenntnisse aus der Beschäftigung mit dem parametrischen Design, mit den Oberflächen, mit der Statik und mit der Herstellung gewesen. Das war ja auch die Aufgabe, herauszufinden, welchen Vorteil hat der Roboter gegenüber den anderen Maschinen, die in der Holzindustrie bereits eingesetzt werden. Ich kann die Parameter für den Roboter sehr schnell verändert und damit auch das Grunddesign, sagen wir, individualisieren, verändern, aktualisieren, an verschiedenste Bedürfnisse anpassen. Das ist schon ein sehr spannendes Terrain, aber auch herausfordernd. Weil, wie ich schon gesagt habe, es ist extrem faszinierend ein Projekt ohne Vorgaben zu entwickeln, aber es ist aufgrund dieser Offenheit und aufgrund dieser unendlichen Möglichkeiten auch unendlich schwierig.

formfaktor: Welchen Stellenwert haben Handwerker*innen in einer Welt, in der ständig neue Technologien, neue industrielle Produktionsmethoden auftauchen? Hat sich das Berufsbild verändert? Hat die Handwerkskunst dadurch vielleicht sogar einen höheren Stellenwert?

Meiner Meinung nach hat sie nicht unbedingt einen höheren Stellenwert, aber die Basis des Handwerks ist wahnsinnig wichtig, und sie wird durch die neuen Technologien aufgewertet. In Bezug auf Neu/Zeug ist die traditionelle Porzellanherstellung und der Porzellandruck nicht in einer Konkurrenz, sondern sie fließen ineinander. Genauso habe ich das bei der Robotik gesehen. Da ist es extrem wichtig, dass es dieses Handwerk der Tischlerei gibt, dass es dieses Wissen gibt. Das wird niemals durch einen Roboter ersetzt werden können. Das eine befruchtet das andere. Diese Angst, die da oft mitschwingt, dass hier alle ersetzt werden, dass wir keine Handwerker mehr haben, das ist in diesem Fall mit dem Kuka-Roboter sicher nicht gegeben. Die Robotik-Handwerkskunst ist etwas völlig anderes als eine Fließbandmaschine, wo das ein Thema ist und von wo das auch herkommt. Aber hier fließen das Digitale und Analoge ineinander.

formfaktor: Das führt zu der Frage: Wie hat sich das Berufsbild der Designerin in den letzten Jahren und Jahrzehnten verändert? Wie haben sich Arbeitsprozesse verändert?

Es hat sich ganz stark verändert. Wir haben ja beide in einer Zeit studiert und unser Studium abgeschlossen, wo Design in Österreich noch in den Kinderschuhen war. Es gab kaum Designbüros. Es gab das Berufsbild des Designers nicht wirklich. Es gab Architekten, die Design halt ein bisschen mitgemacht haben. Wir haben um 2000 diplomiert und es war damals gar nicht möglich, in ein Designbüro zu gehen, weil es keine gab. Man musste ins Ausland gehen. Und das Berufsbild des Designers war in der Bevölkerung sowieso nicht vorhanden, aber auch in den Firmen nicht präsent. Wenn ich gesagt habe: Ich bin Designerin, war das für alle immer ein großes Fragezeichen. Was machst Du denn da? Da hat sich in den letzten mittlerweile 19 Jahren wahnsinnig viel geändert. Das Design, wo es sich jetzt hin entwickelt: Social Design, Design Thinking, dass ein Designer von einem Unternehmen angestellt wird und es formen kann. Natürlich haben sich auch die Unternehmenshierarchien geändert – es wird alles viel flacher. Und Design hat einen richtigen Marktwert. Dass man mit Design Einfluss nehmen kann, nicht nur auf das Endprodukt, sondern auf die ganze Produktionskette – das hat sich ganz ganz stark entwickelt. Das ist für uns als Designer natürlich super.

formfaktor: Die Aufgaben von Designer*innen sind also vielfältiger. Wo kann das in Zukunft noch hinführen?

Sie sind wirklich vielfältiger geworden. Neben dem klassischen Produktdesign, das wir ja machen und auch sehr gerne machen, gibt es andere Felder eben zum Beispiel Design Thinking. Dieser Prozess des Design Thinkings ist mittlerweile in viele Unternehmen eingeflossen. Überall sind Seminare und Design Thinking-Workshops aus dem Boden gesprießt und Unternehmen haben plötzlich Design Thinking als Ideenpool entdeckt. Nur – Design Thinking ist genau das, was wir seit 20 Jahren in unseren Produktentwicklungen machen. Es ist dieser Prozess des Aufmachens, des 360-Grad-Denkens, der Recherche, keine Scheuklappen haben, des interdisziplinären Teams, das Einholen von Querverweisen, Ideen von jeder Seite, das Bündeln, das Teilen, das manuelle Bauen – was ganz wichtig ist im Design Thinking, denn wenn man etwas mit den Händen baut, schließt sich der Fluss in den Synapsen, etwas mit den Händen zu machen, bewirkt etwas.

[perfectpullquote align=“right“ bordertop=“false“ cite=““ link=““ color=““ class=““ size=““]Design Thinking ist genau das, was wir seit 20 Jahren machen. Karin Santorso (Lucy.D)[/perfectpullquote]

Dieses tatsächliche Darstellen ist auch bei uns ein ganz wichtiger Prozess im Design: Wir bauen immer Prototypen, wir bauen immer Modelle, weil eine Zeichnung allein reicht nicht. Und Design Thinking arbeitet genauso. Das sind Schritte, die aus dem Designprozess kommen. Deshalb haben wir das auch aufgenommen, um einfach von unseren Designprozessen zu erzählen und die Parallelen zwischen unserer Arbeit und Design Thinking zu ziehen. Wir machen Workshops in Firmen, zum Beispiel bei den Energiewerken. Es geht immer um Problemstellungen, irgendein Problem muss gelöst werden, das muss kein Produkt sein. Zum Beispiel: Wir wollen alle bessere Pausen verbringen, dass die Mitarbeiter regeneriert aus den Pausen kommen. Das könnte die Problemstellung eines großen Unternehmens sein. Und solche Probleme kann man mit Design Thinking ziemlich gut lösen. Man macht auf, man befragt, man sammelt Ideen, zeichnet sie auf, visualisiert und evaluiert sie und am Schluss hat man ein besseres Klima.

formfaktor: Einerseits designen Sie einzelne Produkte oder Serien, andererseits haben Sie auch schon mal, z. B. für Burschik, den gesamten Markenauftritt inkl. Lounge übernommen. Oder ganze Interieurs wie für Wombats. Wie unterscheidet sich die Arbeit – außer, dass es mehr Arbeit ist?

Die Herangehensweise ist sehr ähnlich. Wir sind ja schon Spezialistinnen für Serien und modulare Systeme und für etwas, wo das eine sich ins andere fügt. Man muss aufmachen. Man muss – und das ist das Schwierigste – die Problemstellung sprachlich formulieren. Was will ich den eigentlich erreichen? Das ist ja im Design, wenn ein Produkt entstehen soll, ganz oft überhaupt nicht klar definiert. Der Kunde kommt meist nur mit einer wagen Vorstellung: Ich brauche etwas Cooles. Ich brauche ein Gadget. (hebt den Tèo-Löffel von Alessi an. Anm.) Das kann wirklich sehr viel sein. Und dann muss man schauen, was gefällt einem selber, was fällt einem auf, was könnte zum Kunden passen, und das setzt sich im Alltag fort. Design ist nicht ein Beruf, wo man um fünf zumacht und heimgeht. Das hat einen Anspruch. Und da gibt es dann ständig Überlegungen zum Beispiel bei Burschik: Wie sieht es mit der Tradition des Unternehmens aus? Was ist überhaupt Vermuth? Wer trinkt das? Warum? In welcher Stimmung ist man, wenn man das trinkt? Oder bei Wombats: Welche Kunden kommen hier her? Travellers aus der ganzen Welt – was wollen die? Wie wollen sich diese Menschen fühlen. Welche Story wollen wir erzählen? Ob ich jetzt einen Teller oder ein Interior mache, ist eigentlich völlig wurscht. Ich erzähle auch mit einem Teller eine Geschichte. Es geht um diese Geschichte, die dahintersteckt.

Der Hintergrund unserer ganzen Designs und Kreationen ist eigentlich eine Geschichte zu erzählen. Wir wollen mit einem Produkt ein positives Erlebnis mitgeben. Ob es ein Interior ist, dass mich umgibt oder nur ein einzelnes Objekt. Zum Beispiel das Mélange-Set: Das entstand aus der Tradition des Kaffeetrinkens mit einem Glas Wasser dazu. Die Aufgabe war, ein österreich-typisches Objekt zu schaffen. Wir haben uns für das Kaffeetrinken entschieden und dafür die beiden Traditionsbetriebe Augarten und Lobmeyr zusammengebracht und damit die zwei Materialien Porzellan und Glas. In der Beschäftigung damit kommen dann Fragen wie: Was mache ich, wenn ich Kaffee trinke? Wo mache ich das? In welcher Stimmung bin ich da? Es ist ja nicht einfach eine Flüssigkeitsaufnahme, sondern es ist eine Kultur dahinter. Es ist ein Ritual. Da tut sich etwas und genau das soll das Objekt auch können. Es ist auch ein bisschen geheimnisvoll. Wenn man es so anschaut, weiß man nicht genau, was das ist. Und wenn man es dann öffnet und sich einfach auch damit belohnt, geht es um das Aussteigen aus dem Alltag.

formfaktor: Apropos Tradition – Lucy.D hat für das bekannte Wiener Café Landtmann eine neue Tortenkollektion kreiert. Ihr seid somit auch Food Designerinnen.

(lacht) Ja, das sind wir. Das Café Landtmann hat eine Pâtisserie und das ist ein handwerklicher Betrieb. Ein Pâtissier ist ein Künstler. Er kreiert seine Torten, macht Schriften und jede Torte ist ein Unikat. Landtmann aber hat eine Fläche von 1.500 m² Pâtisserie und einen Anspruch an industrieller Fertigung. Dort wird jeden Tag eine Badewanne voll Schlagobers gemacht. Sie haben einen Wasserstrahlschneider, um die Torten zu schneiden. Es ist industrielle Fertigung versus Handwerk. Genau das war die Schwierigkeit und das Spannende, hier ein Projekt und Produkt zu machen. Wir haben dann ein Baukastensystem entwickelt, haben Formen, Farben, Muster kreiert. Fünf oder sechs verschiedene Baukästen, aus denen man sich seine eigene Torte zusammenstellen kann. Es gibt drei verschiedene Muster, die durch eine Stanze, die wir entwickelt haben, hergestellt werden. Jede Tortengröße passt in diese Stanze und wird in einer bestimmten Art und Weise industriell produziert. Aber innerhalb dieses Rahmens gibt es eine gewisse Individualität. Dasselbe funktioniert mit der Farbe, mit dem Dekor, mit dem Geschmack. Der Kunde kann sich auf der Homepage seine Torte selbst zusammenstellen – aus fünf Bausteinen. Die sieht dann wirklich ganz individuell aus, aber trotzdem kann es in diesem industriellen Prozess hergestellt werden.

formfaktor: Wie funktioniert die Zusammenarbeit zwischen Barbara Ambrosz und Karin Santorso? Wie sehen die Entscheidungsprozesse aus?

Früher haben wir das immer als Ping-Pong-Spiel beschrieben. Einer sagt etwas, der andere greift es auf und sagt etwas retour. In dieser Ping-Pong-Conference entsteht das Produkt oder der Entwurf. Mittlerweile ist es eigentlich immer noch so, nur sind wir räumlich getrennt. Aber es gibt FaceTime, es gibt die digitalen Medien und da hören wir uns täglich. Wir haben den Bildschirm laufen und es ist quasi so, als würden wir nebeneinandersitzen. Es ist immer noch ein sehr persönlicher Prozess zwischen uns beiden. Und es ist Teamarbeit. Aber wenn die Frage darauf abzielt, wer entwirft und wer ausführt: Das gibt es nicht. Wir entwerfen die Dinge gemeinsam. Es ist ein Zusammenspiel und mittlerweile geht das auch schon recht schnell.

formfaktor: Wenn Sie es sich wünschen könnten? Was würde Lucy.D gerne entwerfen oder designen?

Karin Santorso: (überlegt) Na ja, ich meine, die Aida neu. Die CI, das Interieur. Die Aida-Welt ist ein Wiener Relikt aus den 50er Jahren und die CI wurde in den letzten 50, 60 Jahren nur marginal verändert. Es muss jetzt nicht unbedingt die Aida sein, aber wir arbeiten schon sehr gerne ganzheitlich. Es ist einfach eine schöne Aufgabe, ein Produkt umfassend zu gestalten. Deshalb ist auch der Burschik ein Herzensprojekt von uns, weil da geht es um den gesamten Auftritt. Das ist auch ein bisschen die Idee hinter Neu/Zeug, weil bei einem Label, das du selber gründest, dafür entwirfst und es vertreibst, hast du natürlich einen ganz anderen, ganzheitlichen Anspruch. Da kann man sehr viel mehr machen, als wenn ich „nur“ Produkte für eine Firma entwerfe. Die Ganzheitlichkeit ist nicht nur schön, sondern dann wirkt auch das Produkt am besten. Es gibt den Raum, das Produkt, das daraus hervorgeht – es ist ein roter Faden, der sich durchzieht. Und in Bezug auf Neu/Zeug heißt das: Da gibt es eine Manufaktur in Oberösterreich, die kann besucht werden. Man soll sehen können, wie produziert wird. Man soll dahinter blicken können. Es soll nicht nur ein steriles Produkt sein, sondern es geht auch darum, dass es den Benutzer emotional berührt. Und das passiert, wenn man den Prozess sichtbar macht.